捷克国家队在最近的一场国际比赛中以令人震惊的比分惨败给法罗群岛,这一结果不仅让球迷哗然,也引发了整个欧洲足球圈的热议。更为关键的是,这场溃败直接导致球队在国际排名中出现明显下滑,球队士气遭受沉重打击。在舆论的强大压力下,主帅哈塞克选择主动辞职,为球队的未来发展让出位置。这一事件不仅仅是捷克足球的挫折,更成为一次关于战术理念、球队管理、教练责任以及足球环境的全方位讨论。从战术层面的失误,到球队心理素质的崩塌,再到足协和教练之间的矛盾,外界对这一系列连锁反应进行了深入解读。本文将从四个方面展开:首先分析惨败的直接原因,其次探讨主帅辞职背后的逻辑,再来剖析球队整体环境存在的问题,最后从未来发展与重建角度展望捷克足球。通过全面梳理,不仅能够理解捷克队为何在这一场比赛中遭遇低谷,也能为小国球队崛起、传统强队走出困境提供借鉴。

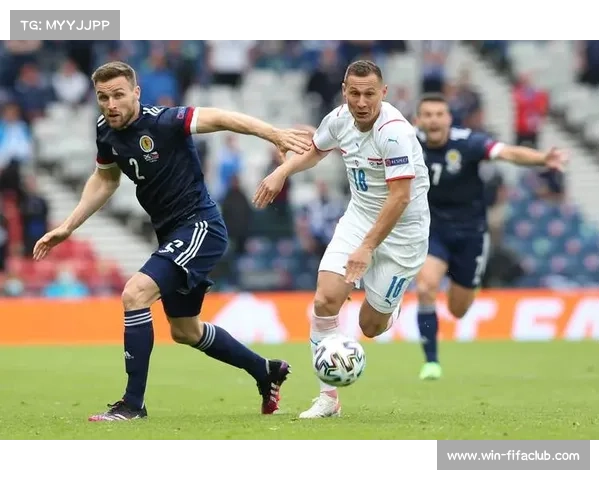

对于一支在欧洲杯和世界杯历史上均有过辉煌战绩的球队而言,输给法罗群岛这种传统意义上的鱼腩队,绝不仅仅是一次偶然。比赛中,捷克队无论在控球率还是射门次数上都没有展现出应有的优势,反而在攻防转换和身体对抗上被对手彻底压制。这说明球队在战术执行力和比赛准备方面存在明显不足。

从人员配置来看,捷克队近年来经历了新老交替的困境。昔日的中场核心和锋线支柱逐渐退役,而年轻一代尚未完全接过大旗,导致球队整体实力不稳。哈塞克在排兵布阵上也显得犹豫不决,未能找到最合适的阵容组合,这直接导致球队在面对打法单一但意志坚定的对手时显得束手无策。

心理层面的崩溃同样是重要因素。捷克队在丢掉第一球后,明显陷入慌乱,传球失误频繁,球员之间缺乏沟通。这种不稳定的心态反而给了对手更多机会。最终,法罗群岛利用少有的进攻机会高效破门,形成“越打越顺”的局面,而捷克队则陷入了“越急越乱”的恶性循环。

主帅哈塞克的辞职看似是一种个人选择,实则是多重压力下的必然结果。作为球队掌舵者,他要为成绩不佳负起主要责任,而惨败法罗群岛这一事件成为压垮他的最后一根稻草。捷克足协和球迷对他的执教风格早已有所质疑,此次失败让矛盾彻底激化。

从执教理念上看,哈塞克过于依赖传统的传控打法,却未能结合球队当前的实际情况做出调整。在现代足球强调速度和对抗的趋势下,他的战术显得有些过时。这种理念上的僵化,使得球队在面对灵活多变的对手时始终被动,最终酿成惨败。

此外,媒体和舆论的高压也是重要原因。捷克国内媒体在赛后对哈塞克进行了极为严厉的批评,甚至将其形容为“球队的绊脚石”。球迷的嘘声和抗议更是让他难以继续带队。在这种环境下,主动辞职不仅是对外界的回应,也是一种为球队卸下包袱的方式。

这场惨败不仅仅是教练的问题,更折射出捷克足球整体的困境。首先是青训体系的断层。曾经为欧洲足坛输送过内德维德、巴罗什等球星的捷克,如今在人才培养上陷入停滞。新生代球员缺乏国际大赛经验,导致国家队在关键时刻无人挺身而出。

其次是联赛水平的不足。捷克国内联赛竞争力有限,球员更多依赖出国踢球来积累经验。但近年来,顶尖球员外流数量锐减,导致国内联赛水平停滞不前。联赛缺乏高强度对抗的环境,也让国家队球员在国际赛场上难以适应节奏。

再者,足协的管理问题同样不可忽视。近年来,捷克足协内部频繁爆出争议,包括财政透明度不足、对教练和球员的支持不够等。这些管理层面的混乱,直接削弱了国家队的凝聚力,使球队在面对困难时更容易分崩离析。

世俱杯尽管遭遇惨败和排名下滑,捷克足球并非没有出路。首先,必须对青训体系进行重建。通过加大投入、引入科学化训练方法,并加强与欧洲顶级俱乐部的合作,捷克有望重新培养出具有国际竞争力的新一代球员。这是球队长远发展的根基。

其次,教练团队需要革新。新任主帅应更贴近现代足球潮流,敢于采用高压逼抢、快速反击等战术,并根据球员特点进行灵活调整。相比于战术理论,更重要的是能否激发球队的斗志和凝聚力,让球员重新找回自信。

最后,足协需要反思并改革管理模式。只有建立透明、公正且高效的管理机制,才能真正为球队营造良好的发展环境。加强与球迷的互动,重建信任感,也有助于国家队重新赢得支持,逐渐走出低谷。

总结:

捷克队惨败法罗群岛并非孤立事件,而是战术理念老化、球员实力不足、管理体系混乱等多重因素叠加的结果。主帅哈塞克的辞职,既是个人选择,也是大环境下的必然。此次事件给捷克足球敲响了警钟,提醒人们唯有全方位改革,才能避免类似的失败再次上演。

未来的捷克足球,既需要继承过往的辉煌传统,也必须勇敢面对现实的困境。只有在青训、战术和管理多方面同步发力,捷克队才可能重新回到欧洲强队行列。这场惨败,或许正是一次转折点,能否从低谷中奋起,将决定捷克足球未来十年的命运。